Gotthold Ephraim Lessing

Gedicht

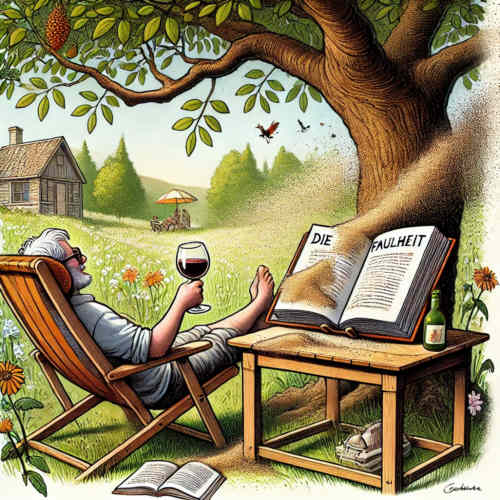

Die Faulheit

Originalzitat des Gedichts

Fleiß und Arbeit lob' ich nicht.

Fleiß und Arbeit lob' ein Bauer.

Ja, der Bauer selber spricht,

Fleiß und Arbeit wird ihm sauer.

Faul zu sein, sei meine Pflicht;

Diese Pflicht ermüdet nicht.

Bruder, lass das Buch voll Staub.

Willst du länger mit ihm wachen?

Morgen bist du selber Staub!

Lass uns faul in allen Sachen,

Nur nicht faul zu Lieb' und Wein,

Nur nicht faul zur Faulheit sein.

Entstehungszeit des Gedichts "Die Faulheit"

Das Gedicht "Die Faulheit" wurde von Gotthold Ephraim Lessing vermutlich während seiner Studienzeit in Leipzig (1746–1748) verfasst. Es spiegelt nicht nur seine jugendliche Lebensfreude wider, sondern ist auch eine ironische Auseinandersetzung mit den zu seiner Zeit hochgehaltenen Tugenden von Fleiß und Arbeit.

Inhalt / Handlung des Gedichts

Das Gedicht "Die Faulheit" zeigt auf humorvolle Weise die Wertschätzung des Müßiggangs und der Lebensfreude durch das lyrische Ich. In der ersten Strophe wird Fleiß und Arbeit klar abgelehnt, obwohl diese Tugenden traditionell als positiv gelten. Selbst ein Bauer, für den Fleiß existenziell wichtig ist, empfindet die Arbeit als beschwerlich. Stattdessen erklärt das lyrische Ich die Faulheit zu seiner Pflicht, die niemals ermüdet. Es preist die Leichtigkeit des Nichtstuns und stellt diese der Anstrengung des Arbeitens gegenüber.

In der zweiten Strophe wendet sich das lyrische Ich direkt an den Bruder, vermutlich einen engen Vertrauten, und fordert ihn auf, das staubbedeckte Buch beiseitezulegen. Statt die Zeit mit Lernen oder Arbeiten zu verbringen, sollte man das Leben genießen, da das menschliche Leben ohnehin vergänglich sei. Besonders hervorgehoben wird, dass Faulheit nicht überall angebracht ist: In Bezug auf Liebe und Wein soll man aktiv und hingebungsvoll sein. Schließlich endet das Gedicht mit der Aufforderung, die Faulheit selbst mit Begeisterung auszuüben.

Interpretation

Lessings Gedicht kann als ironischer Kommentar auf die Arbeitsethik seiner Zeit verstanden werden. Während die Aufklärung Tugenden wie Fleiß und Strebsamkeit betonte, bricht das Gedicht mit dieser Ideologie und feiert stattdessen den Müßiggang. Das lyrische Ich präsentiert Faulheit nicht als Laster, sondern als Lebenskunst, die es ermöglicht, die Schönheit und Freude des Lebens zu erfahren. Durch die Betonung auf Liebe und Wein als Bereiche, in denen Faulheit unangebracht ist, vermittelt das Gedicht eine ausgewogene Perspektive: Genuss und Hingabe sollen im Vordergrund stehen, während exzessiver Arbeitseifer kritisch hinterfragt wird.

Die direkte Ansprache des Bruders wirkt wie ein Appell an den Leser, sich von gesellschaftlichen Zwängen zu befreien und die Vergänglichkeit des Lebens zu akzeptieren. Die Metapher des Buches als Symbol für Wissensdurst oder Pflichtbewusstsein und die Erinnerung an die eigene Sterblichkeit („Morgen bist du selber Staub“) unterstreichen die Botschaft, dass das Leben zu kurz ist, um es nur mit Arbeit zu verbringen. Lessing fordert den Leser indirekt auf, das Gleichgewicht zwischen Aktivität und Passivität zu finden und die Schönheit des Augenblicks zu schätzen.

Insgesamt vereint das Gedicht humorvolle Elemente mit einer tiefgründigen Reflexion über die Balance zwischen Pflicht und Vergnügen, Arbeit und Genuss. Es zeigt, wie Lessing die Werte der Aufklärung nicht nur verteidigt, sondern auch kritisch beleuchtet.

Reimschema und stilistische Mittel

Das Gedicht besteht aus zwei Strophen mit jeweils sechs Versen und folgt einem regelmäßigen Reimschema (aabccb). Die ersten beiden Verse jeder Strophe sind im Paarreim gehalten, während die folgenden in Kreuzreimen münden. Der trochäische Vierheber verleiht dem Gedicht einen rhythmischen und leichten Klang, der die ironische Botschaft unterstützt. Auffällig ist die Verwendung von direkter Ansprache („Bruder“) und Metaphern, wie das „Buch voll Staub“ und der Bezug zur Vergänglichkeit („Morgen bist du selber Staub“), die das Thema der Vergänglichkeit und Lebensfreude verstärken.

Ironie und Humor prägen die Tonalität des Gedichts und machen es sowohl unterhaltsam als auch nachdenklich. Die Gegenüberstellung von Faulheit und Fleiß, Genuss und Pflicht, Leben und Tod gibt dem Gedicht eine zeitlose und universelle Bedeutung.